筆者今期邀得劉啓漢教授一同撰文,介紹預測極端降雨的最新科學技術、挑戰和前景。劉啟漢教授、陳飛教授和他們的團隊在 2025 年 8 月 5 至 7 日主辦了「第九屆允許對流氣候模擬研討會:海岸城市極端降雨」(The IX Convection Permitting Climate Modeling Workshop: Extreme Precipitation in Coastal Cities)(以下簡稱「極端降雨研討會」)。該研討會是一個國際會議,由世界氣象組織屬下的幾個研究計劃(世界天氣研究計劃、世界氣候研究計劃、全球能量和水交換計劃和協調區域氣候降尺度實驗)聯同香港天文台以及香港科技大學合辦。

劉啓漢教授 簡歷 (按此)

劉啓漢教授是香港科技大學唐君遠環境科學教授和環境及可持續發展學部主任。劉教授畢業於香港中文大學,取得物理學學士,之後往加拿大英屬哥倫比亞大學及美國普林斯頓大學進修,先後取得物理學碩士和大氣及海洋科學哲學博士。回港後受聘於香港科技大學至今。

極端降雨研討會:技術會議

「第九屆允許對流氣候模擬研討會」今次由香港主辦,是該活動首次在亞洲作實體舉行。香港、中國大陸和來自 13 個國家(澳大利亞、加拿大、丹麥、芬蘭、意大利、日本、菲律賓、韓國、瑞典、瑞士、泰國、英國和美國)的頂尖科學家參加會議。許多參與者來自國家氣象部門和領先的國家研究機構,代表了全球氣象服務當局使用的主要數值天氣預報模型的開發團隊。這使得研討會成為罕見的全球聚會,匯集了為極端降雨研究和城市氣候預測設定技術方向的專家。

會議在特殊情況下開始,極端降雨 — 不請自來的「主角」— 加入了研討會!2025 年 8 月 5 日,香港天文台於上午 5時 50 分發出年內第 4 個黑色暴雨警告。該警告在日間維持,迫使研討會從下午 2 時到 5 時轉移到網上舉行!這日天文台總共錄得自 1884 年有紀錄以來最高的 8 月日雨量(368.9毫米)。這位不速之客生動地向參會者(圖 1)示範了極端降雨預報的重大挑戰,強調了研討會主題的緊迫性和與社會的相關性。

研討會的背景、日程和主要講者見會議網站:https://care.hkust.edu.hk/CPCMWorkshop2025

研討會的内容非常豐富,涵蓋了公里尺度(kilometre-scale)的天氣和氣候模型、人工智能(AI)大模型,甚至更高解像度流體力學模型和城市淹水模型的最新發展;專家們也分享了如何應用這些模型來進行世界各大城市的氣候風險評估。因篇幅所限,筆者在今期只可以簡單介紹幾個重點給大家參考。

暴雨與地形的關係

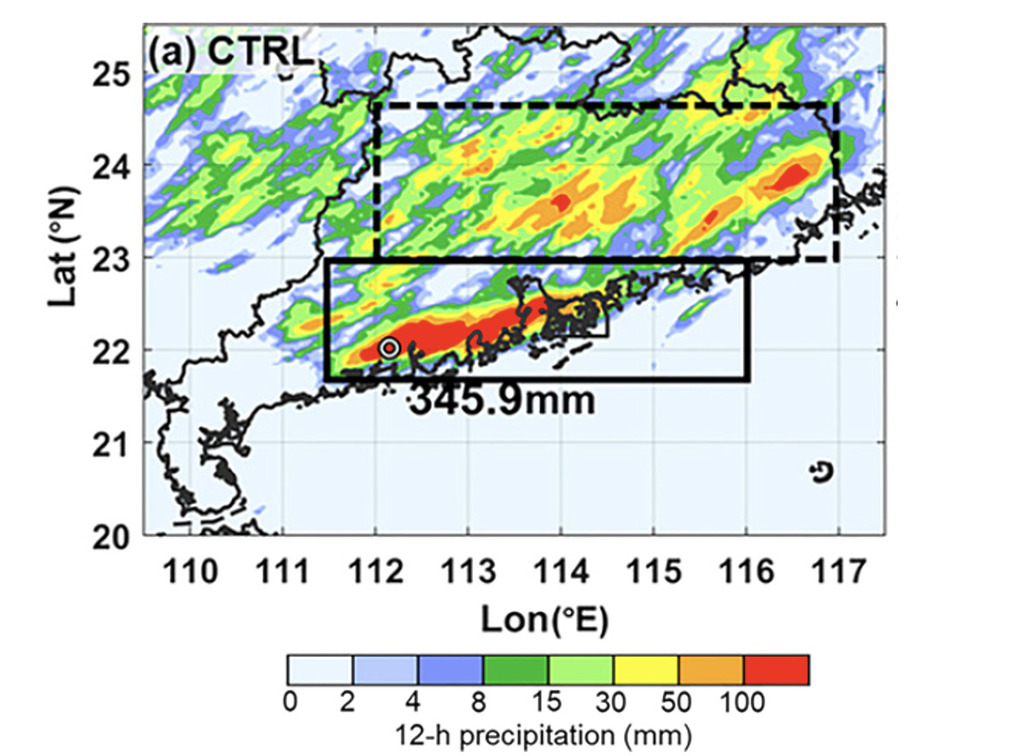

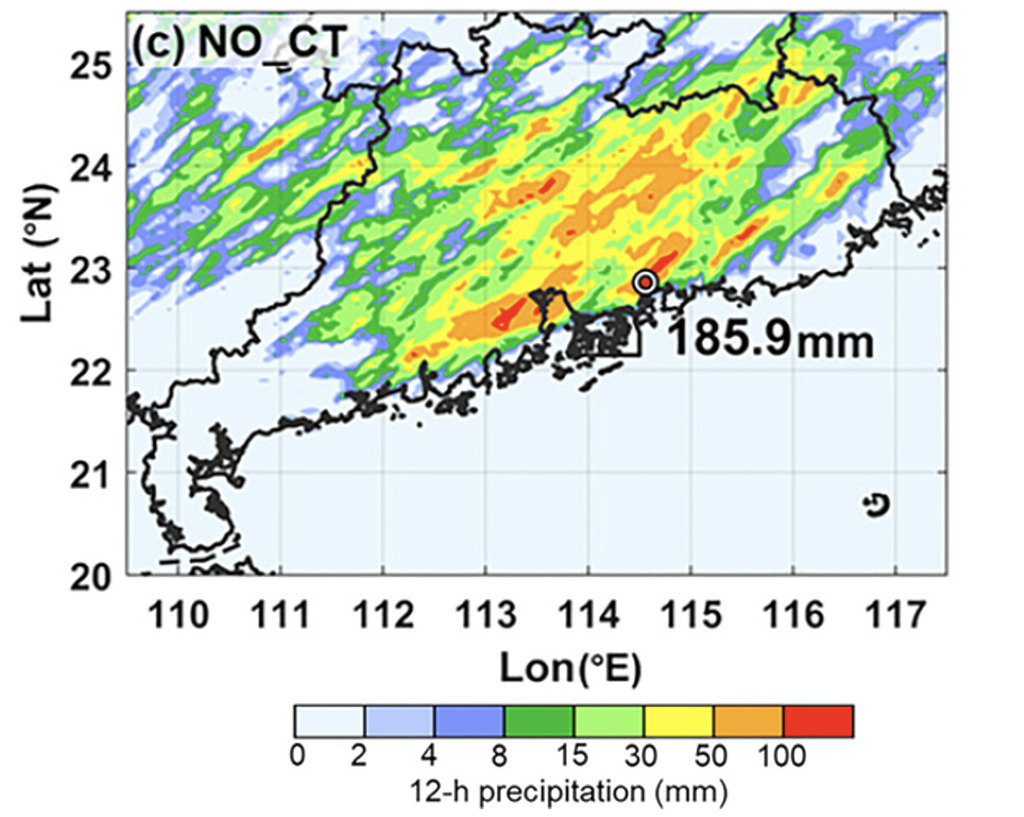

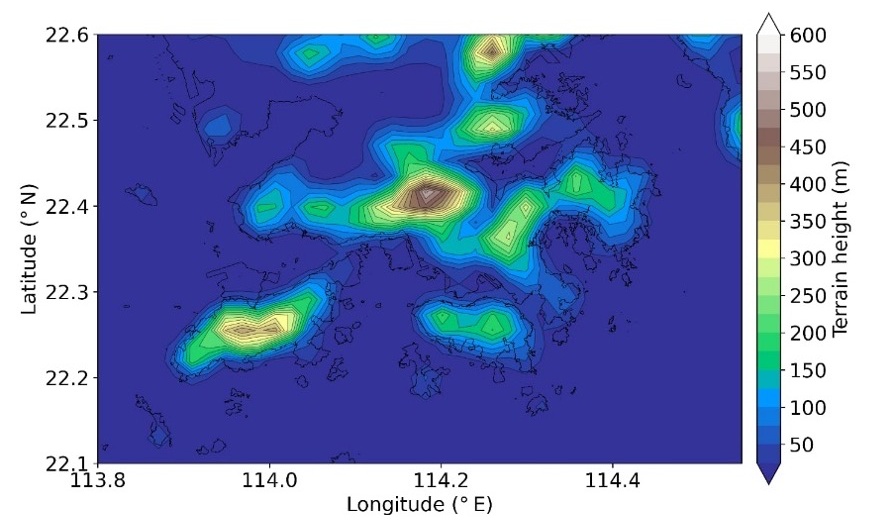

來自美國科羅拉多州立大學的 Kristen Rasmussen 教授(圖 2)的研究揭示,華南沿岸的山脈雖然不高,但對於暴雨發展起了關鍵的作用。她與中國内地研究團隊做了一個暴雨模擬實驗,發現沿岸山脈引致暴雨帶集中於沿岸地區(圖3A),但當沿岸山脈在模擬實驗中被移除後,雨帶除了移入内陸外,沿岸的雨量減少了一半之多(圖 3B)。

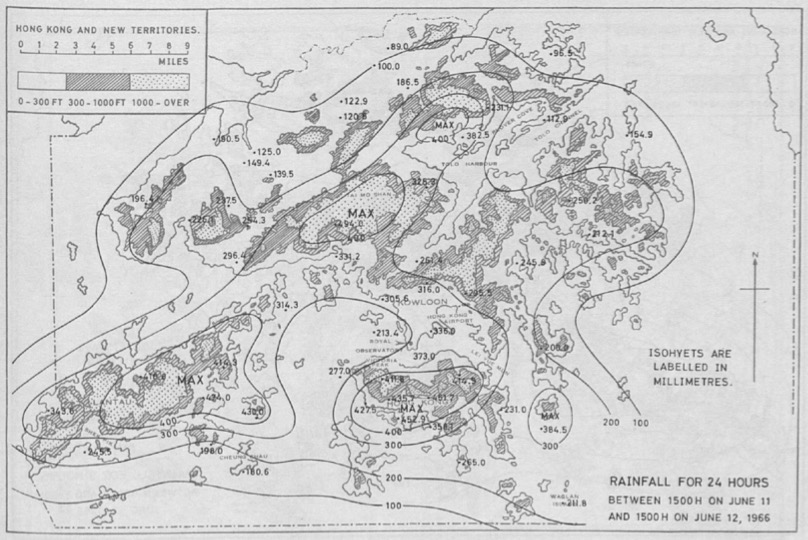

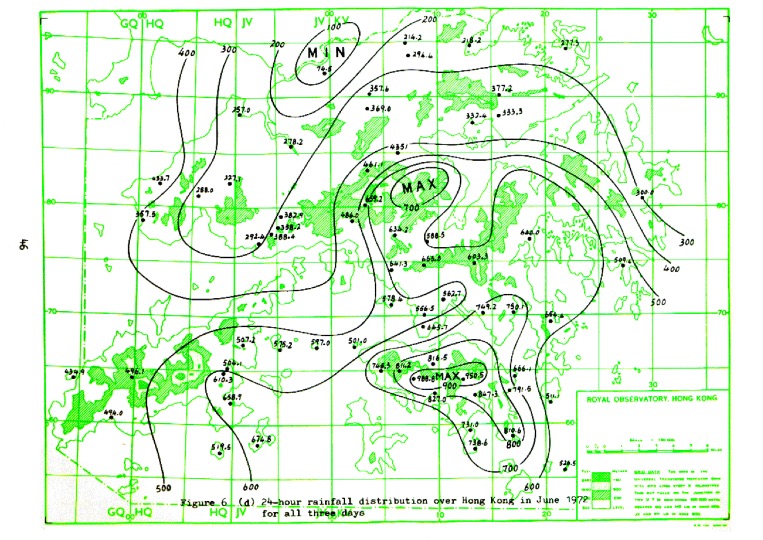

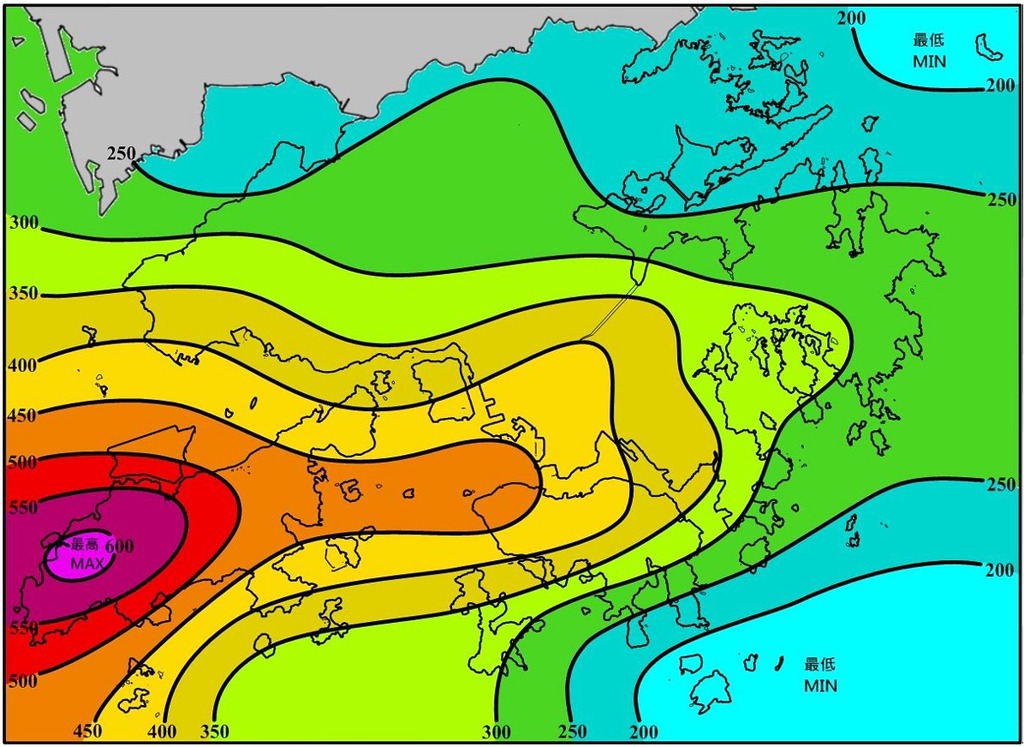

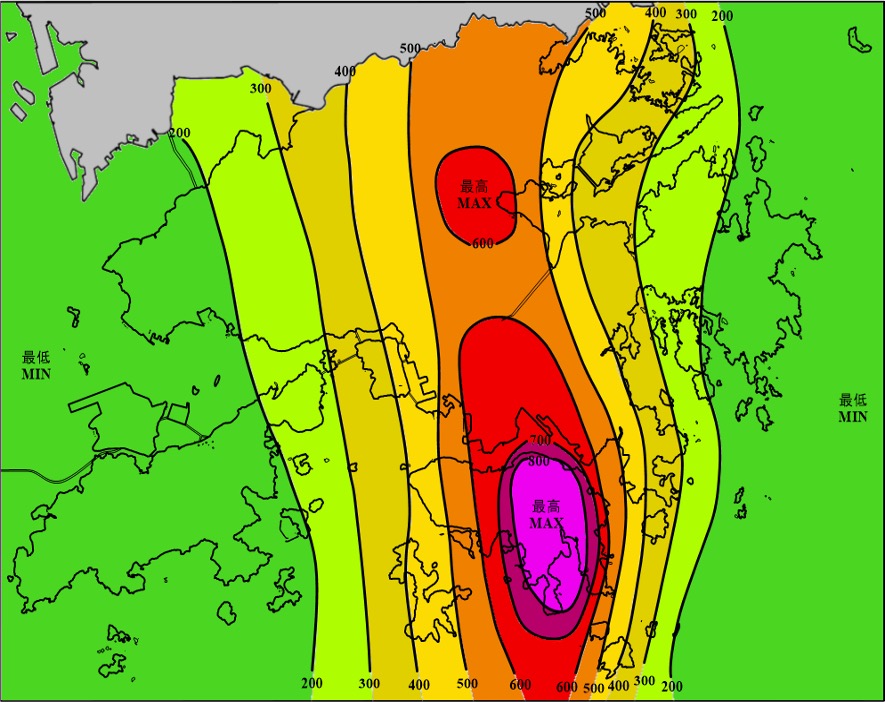

香港山多,地形複雜,現今最先進的業務電腦物理模型的精度仍然未能準確分析這些複雜地形的影響,我們認爲這就是香港暴雨難測的主因。筆者翻查了香港幾次的歷史雨災的雨量分布:1. 1966 年 6 月 12 日的「六六雨災」(圖 4);2. 1972 年 6 月 16 至 18 日的「六一八雨災」(圖 5);3. 2008 年 6 月 7 日的破紀錄黑雨(圖 6),以及 4. 2023 年 9 月 7 至 8 日的破紀錄黑雨(圖 7),都發現暴雨中心與香港的地形(尤其大帽山、大嶼山及香港島)有密切關係。

天文台預報暴雨的最新發展

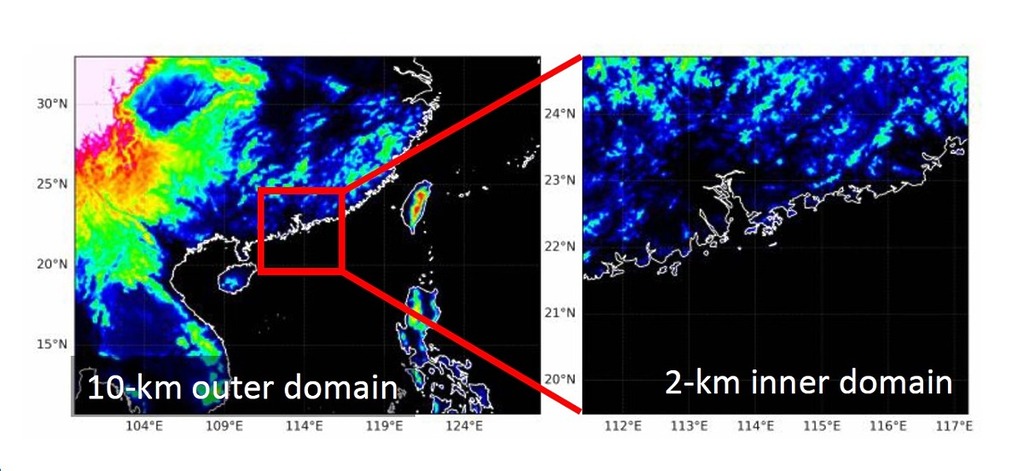

香港天文台高級科學主任黃偉健(圖 8)報告了天文台最新發展的一套由 AI 驅動的高精度區域數值集合預報(EPS)系統。AI 是採用盤古氣象大模型,提供初始條件與側邊界條件,驅動 10 公里和 2 公里套網格區域模式(圖 9A 及 9B)。模式亦將全天空衛星輻射(All Sky Satellite Radiance)資料同化。系統有 30 個集合成員,基於這 30 個成員不同的預測結果可以計算出雨量預報的概率。

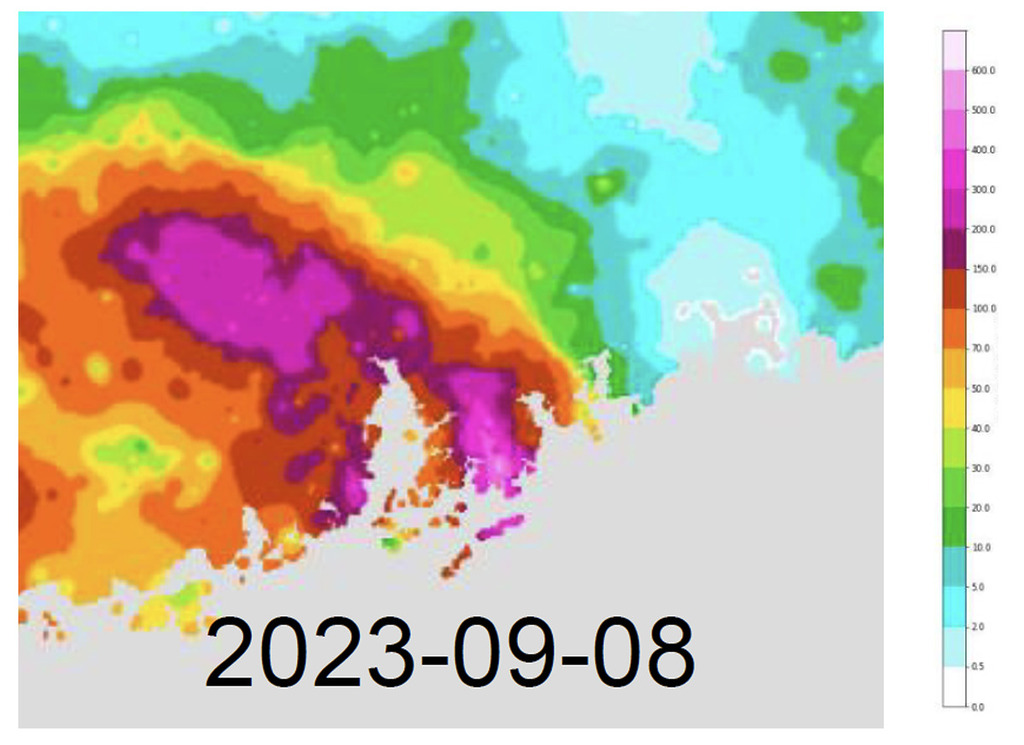

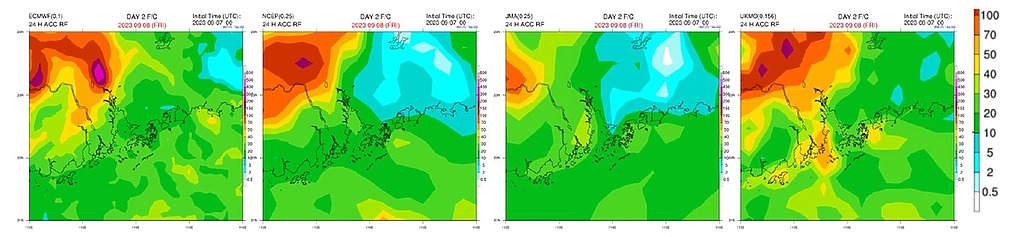

天文台利用 EPS 系統對 2023 年 9 月 7 至 8 日的破紀錄黑雨事件進行模擬。(圖 10)顯示 9 月 8 日香港及鄰近地區的日雨量,可見珠江三角洲大片面積錄得超過 200 毫米雨量,但超過 500 毫米的暴雨區則集中在香港島及其下游(香港島以北)地區,最高雨量達 622.5 毫米,地形影響非常明顯。(圖 11)顯示各大全球電腦模式在一日前對於 9 月 8 日的預測雨量,沒有一個模式能預測得到香港會出現大雨。

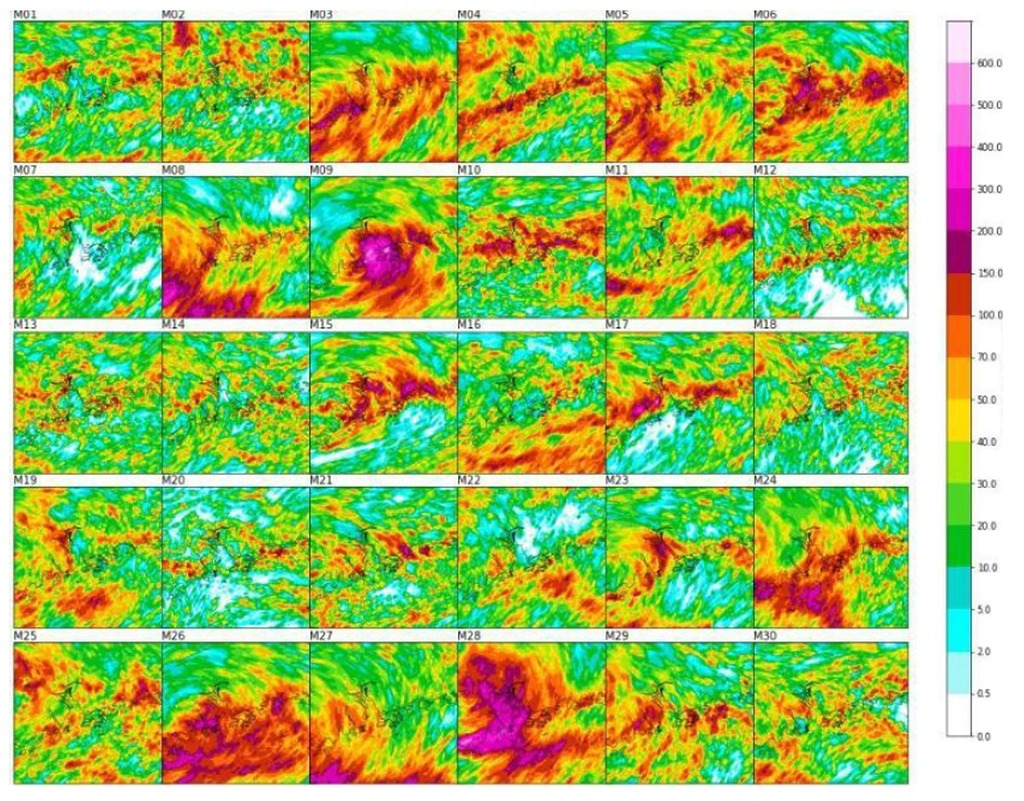

相比之下,香港天文台 EPS 系統對於 9 月 8 日的 30 個集合成員雨量預測中有多個預測,都能夠顯示香港會出現大雨(圖 12);其中一個(集合成員 M9)更預測香港會出現超過 500 毫米的雨量,可見天文台這個結合 AI 模型和高精度數值預報模式的嶄新方法在預報 2023 年 9 月 7 至 8 日的破紀錄黑雨事件比全球電腦模式更為優勝。但是能夠預報香港出現幾百毫米暴雨的集合成員始終只屬於少數,這些預報(例如集合成員 M9)亦未能掌握雨量的實際分布以及暴雨與地形的關係。無論如何,香港天文台這個創新方法已為未來更好地提前預報暴雨提供了希望。

由左至右:歐洲中期天氣預報中心、美國國家氣象局、日本氣象廳及英國氣象局。(來源:香港天文台)

研討會後,香港科技大學再於 8 月 8 日在科大商學院中環中心舉辦了一場公衆論壇,邀請「極端降雨研討會」幾位專家以及本地的持份者進行小組討論,筆者主持了「科學小組」的討論(圖 13)。

了解挑戰:城市極端氣候的科學預測

「科學小組」討論了三個主題:(一)評估當前的能力和差距;(二)高解析度模擬和AI整合;以及(三)未來的研究重點。

(一)可預測性和差距

來自瑞士蘇黎世聯邦理工學院、研討會的科學委員會主席 Andreas Prein 教授 強調了預測熱帶對流的固有困難。 「提前幾個小時確定雷暴發生的位置幾乎是不可能的,」他解釋道,並強調集合預報(Ensemble Forecasting)對於提供概率和量化不確定性至關重要。他還強調集合預報必須具計算效益,用戶才能負擔得起,並指出 AI 學習配搭集合預報的前景。

來自香港科技大學、世界氣象組織 Urban-PREDICT 計劃聯合主席 陳飛教授 對此表示贊同,並指出目前的電腦模式往往無法提前捕捉極端事件,特別是在熱帶地區。這是因爲這些模式主要都是由位於中、高緯度的國家研發,適用於預測中、高緯度地區的大尺度天氣系統(例如冷鋒、中緯度氣旋),但在捕捉熱帶地區的中小尺度系統(例如雷暴、暴雨)便顯得有所不足。他主張在模式中更好地表示雲層、城市、地形和海岸線,以及更密集的觀測網絡。「即使是香港目前使用的世界級預報系統,在某些地方仍然錯過了極端情況,」陳教授補充說。

(二)高解析度模擬和 AI 整合

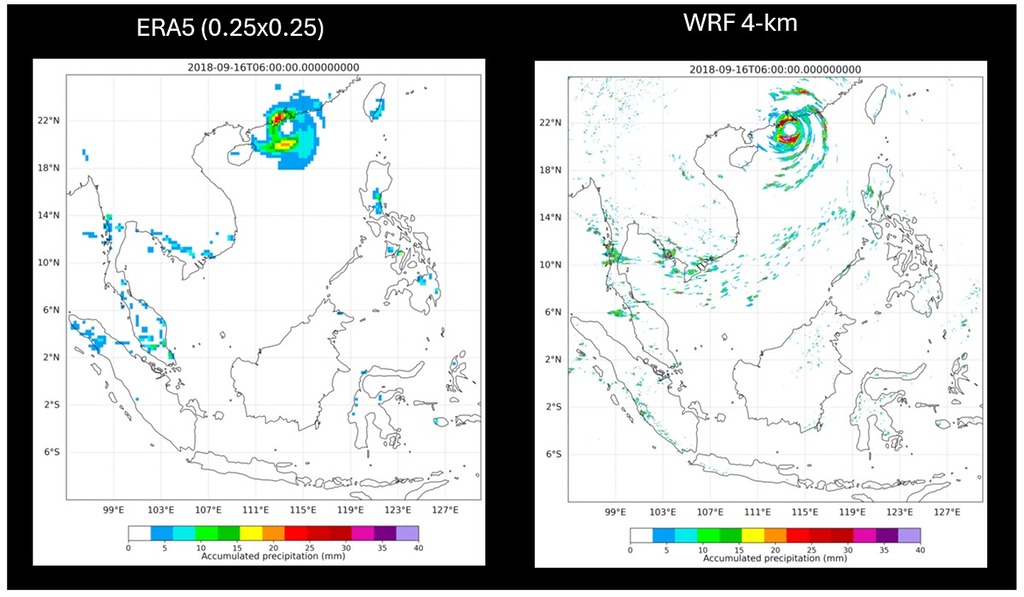

Prein 教授 指出,物理模擬和 AI 應該相輔相成,兩者的融合具有最大的希望。同時,他警告說,「 AI 的好壞取決於我們提供的數據。」這裏,Prein 教授所說的數據主要是指用來訓練 AI 氣象模型的再分析數據集(Re-analysis Datasets),例如近年衆多的AI模型,包括華爲盤古、伏羲、風烏、Google GraphCast、NVIDIA FourCastNet 等等,都是利用歐洲中期預報中心的 ERA5 再分析數據集,而這個 25 公里解像度數據集對於分析熱帶天氣系統仍有局限。Prein 教授亦强調,AI 模型的表現必須經過類似數值天氣模式的嚴格驗證。

陳教授 指出,世界氣象組織的 「Urban-PREDICT 計劃」是一條途徑,將超高分辨率模擬與物理科學、社會科學和 AI 相結合。他強調科大正在籌備的適用於分析熱帶天氣系統的高精度區域再分析數據集(圖 14)的重要性:「東南亞前所未有的高分辨率數據對於訓練 AI 和推進基於物理和 AI 的預測至關重要。」

(三)未來的研究重點

展望未來,小組強調了推進熱帶和沿海城市預測的幾個方向。Prein 教授強調開發多模型、高分辨率的集合預報系統,以更好地量化不確定性並提供更可靠的預報指導。陳教授指出,新的區域再分析數據集,特別是適用於分析熱帶天氣系統的東南亞數據集,是物理模型和AI進一步發展的基礎。

兩人都強調,未來在於將 AI 與基於物理的模型相結合 — AI 提高速度和效率,物理模型提高可解釋性和穩健性 — 因此預測既更快也更值得信賴。他們還指出,擴大城市和沿海觀測網絡(包括雷達、物聯網感測器和衛星監測)對於捕捉驅動極端天氣的精細過程至關重要。

總結

在此,我們也必須强調,南海上空的氣象觀測,尤其水汽和風的垂直變化,仍然缺乏,大大限制了 AI 大模型和物理模型的預報能力。我們希望香港和内地學術界多加關注和加强合作,在南海擴展三維氣象觀測,從而解決這個多年來困擾我們的老大難問題。

岑智明先生參與創作的天文科普漫畫 — 《CMS 天文調查隊》最新第 4 期 -百年燈塔・最後星願,已經出版,歡迎到到各大書店,或 Playit.hk 網店購買。