才過了兩個月,竟又再次為大家回顧今年第 2 個十號颶風信號,這是自 1946 年以來香港天文台發出的第 19 個十號風球,更是自 1964 年以來再次在一年内發出兩次十號颶風信號!「樺加沙」曾被市民擔心成為「山竹 2.0」—— 更因爲它以最高風速每小時 230 公里橫過呂宋海峽,不像「山竹」先在呂宋島登陸而減弱了三成,「樺加沙」對香港的威脅的確非常大!幸好「樺加沙」的路徑較預期偏離香港,而且風眼結構出現了變化,使它最終沒有為香港帶來巨災,但依然為香港帶來驚濤駭浪,造成不少破壞。

樺加沙的風力

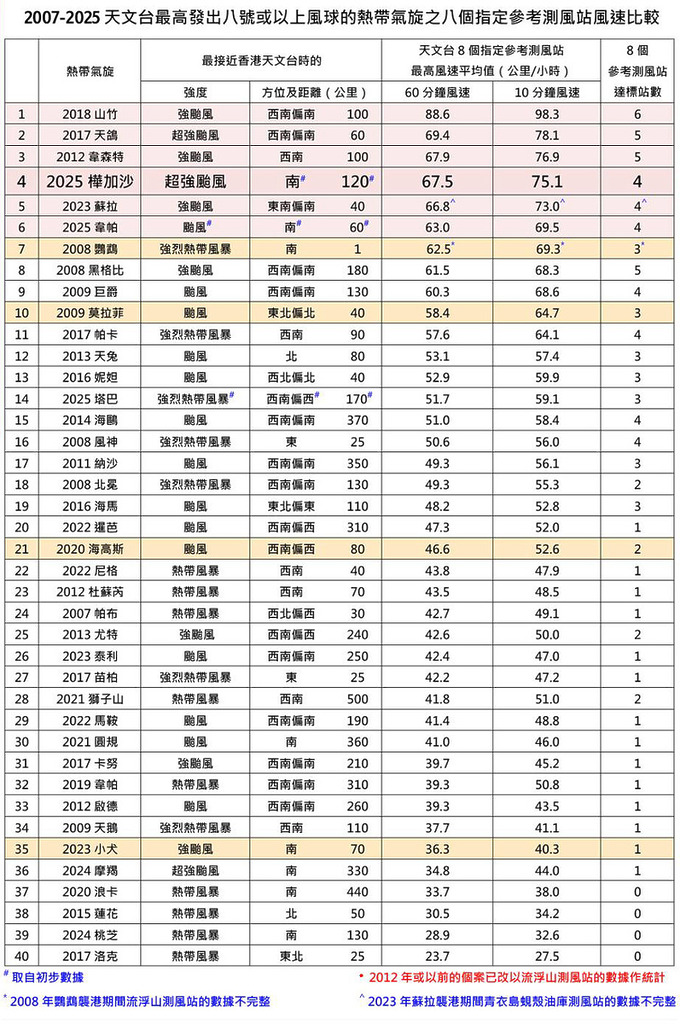

衆所周知,「樺加沙」為香港帶來的風力比「山竹」弱,根據民間氣象組織「香港地下天文台」製作自 2007 年以來的熱帶氣旋平均風力排名表(圖 1),以天文台 8 個指定參考測風站計算,「樺加沙」排名第四,比「山竹」所帶來的平均風力低 24%。

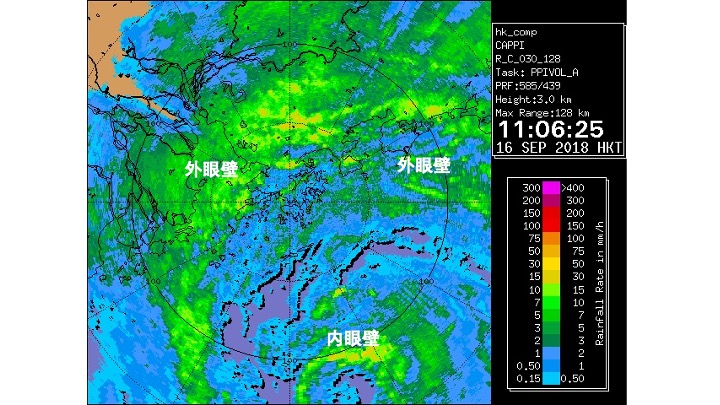

與前一期分析「韋帕」一樣,筆者製作自 1946 年以來,引致發出十號颶風信號的颱風,為香港不同地方帶來的風力和最高潮位,及其所引致的死亡人數,以作綜合比較(注:「樺加沙」的風速為初步估算,最終數據有待天文台公布)。筆者在(圖 2)中將最高和最低值分別以紅色和藍色標示,有雙底綫的是最高/最低值,沒有雙底綫的是第二最高/最低值。

(來源:香港天文台、香港地方志)(# 資料有待天文台發放)(* 基於香港地下天文台資料;@ 基於香港天氣觀測站資料;^ 基於香港自動氣象站氣候觀測資料庫)

上表可見,「樺加沙」為香港帶來的風力,無論是平均風速或是陣風,都比「山竹」低約 20 至 30%。「樺加沙」所帶來的風力與「韋森特」和「天鴿」比較接近⋯⋯與「韋森特」可謂「叮噹馬頭」,但略低於「天鴿」。

若果看颱風風力的破壞力,我們必須考慮陣風。「樺加沙」所帶來的最高陣風,無論是地面附近或在 500 多米高的大老山,都是在每小時 180 至 190 公里之間,並不算很高。歷史上為香港帶來十號風球的颱風,包括「溫黛」(1962)、「露比」(1964)、「黛蒂」(1964)、「雪麗」(1968)、「露絲」(1971)、「荷貝」(1979)、「愛倫」(1983)、「約克」(1999)和「山竹」(2018),都帶來超過每小時 200 公里的陣風。

爲什麽「樺加沙」影響比預期低?

當「樺加沙」橫過呂宋海峽並進入南海時,它的中心風力達每小時 230 公里,但隨後並沒有像一些近岸增强的颱風,例如「韋森特」和「天鴿」,在接近珠江口時增强。反之,「樺加沙」在靠近華南沿岸時有輕微減弱,最接近香港時中心風力降至每小時 195 公里,但此風力仍然比「山竹」最接近香港時的每小時 175 公里強。

「樺加沙」為香港帶來的影響比預期低,原因有三個:

1. 根據香港天文台原本的預測路徑,「樺加沙」會在離開香港西南約 100 公里内掠過,但最終在香港西南 120 公里處掠過,比原本預計最接近距離多了最少 20 公里。

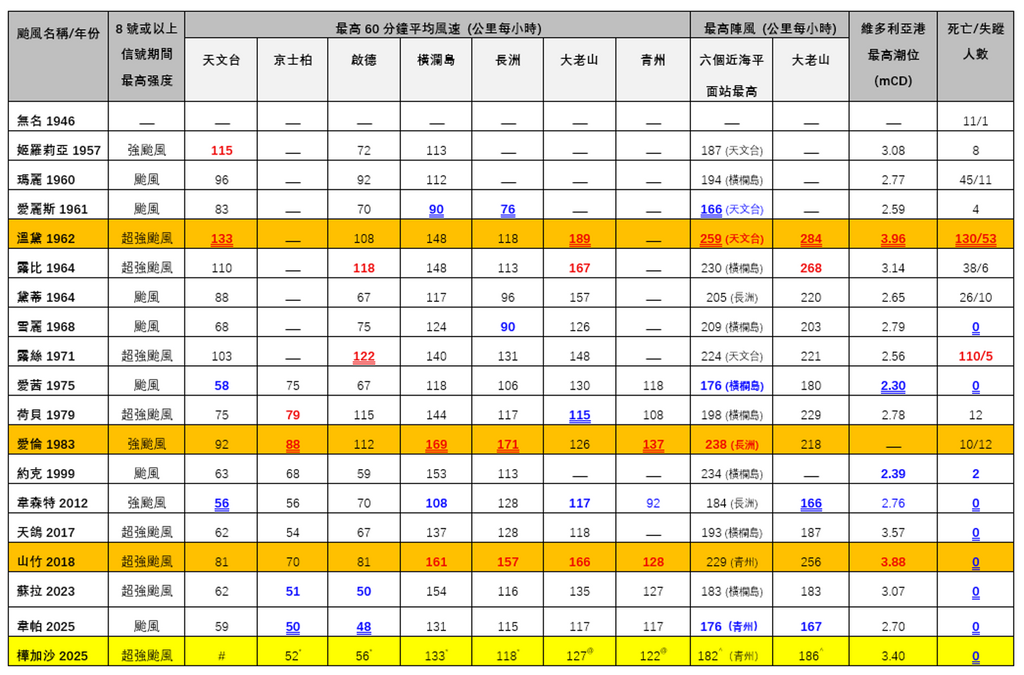

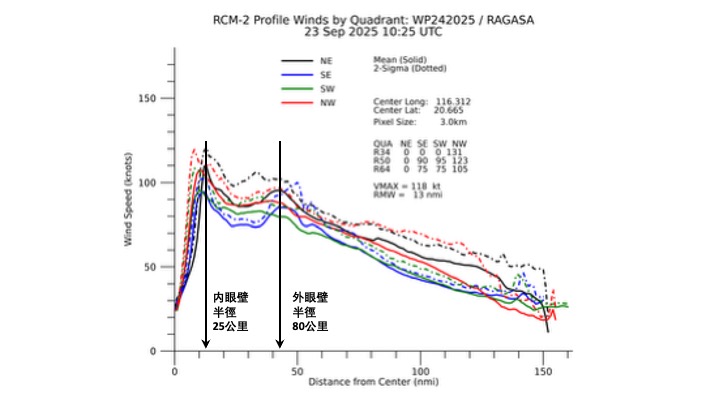

2. 「樺加沙」在橫過呂宋海峽前出現了眼壁置換(eyewall replacement),形成了雙眼壁(圖 3)。颱風最大風速的區域就在這兩個眼壁附近,但在眼壁置換過程中,兩個眼壁的强度和大小會出現變化。

(來源:美國海洋及大氣管理局)

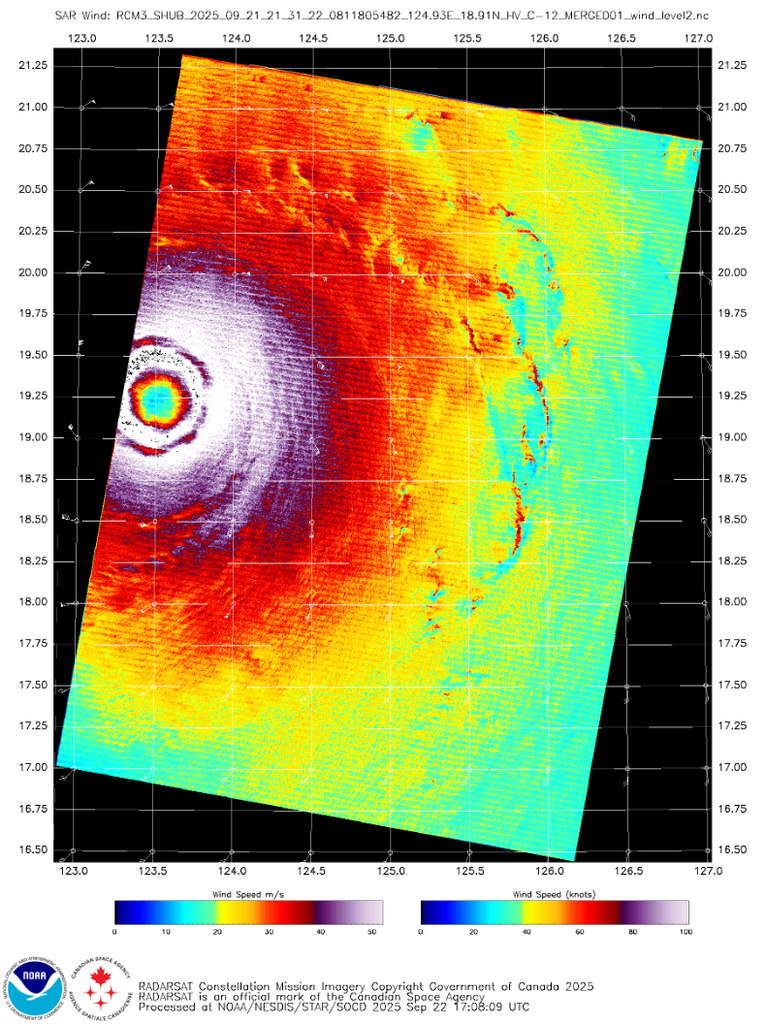

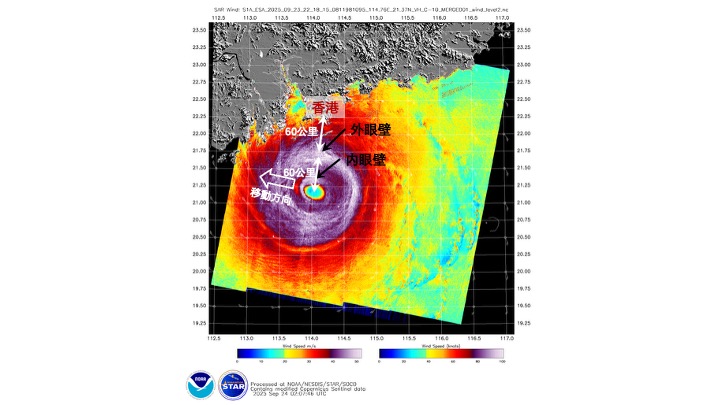

筆者回想 2018 年吹襲香港的「山竹」,就是一個很好的例子⋯⋯當「山竹」在橫過呂宋島進入南海後,受地形影響,「山竹」進行了眼壁置換,令原來較為細小緊密的眼壁(半徑約為 50 公里),被新形成大很多的眼壁(半徑約為 160 公里)所取代,令香港置於眼壁位置附近。結果,雖然「山竹」最接近香港時的距離達 100 公里,但它為香港帶來的風力,比較為接近「山竹」的澳門更强勁。這證明香港當時受「山竹」較强的外眼壁影響(圖 4)。

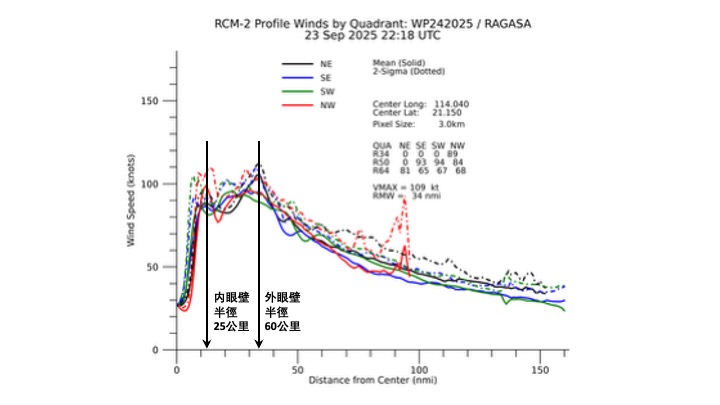

「樺加沙」剛好與「山竹」的情況相反,它在接近香港時,外眼壁突然縮細⋯⋯其半徑從 9 月 23 日下午 6 時(當時 8 號風球生效)約 80 公里(圖 5),縮小至 9 月 24 日早上 6 時(當時 10 號風球生效)約 60 公里(圖 6)。「樺加沙」在 9 月 24 日早上 6 時的風速分佈圖像見(圖 7),當時「樺加沙」差不多最接近香港,雖然中心離開香港大概 130 公里,外眼壁最強風力區離開香港只有約 60 公里。若果「樺加沙」並不是較預測遠離了20公里;又若果「樺加沙」的外眼壁半徑不是縮細 20 公里,「樺加沙」外眼壁的最強風力區將正好籠罩香港!就是這此消彼長的變化,令香港只受到樺加沙外眼壁邊皮的影響!

(來源:美國海洋及大氣管理局)

(來源:美國海洋及大氣管理局)

(來源:美國海洋及大氣管理局)

風暴潮的影響

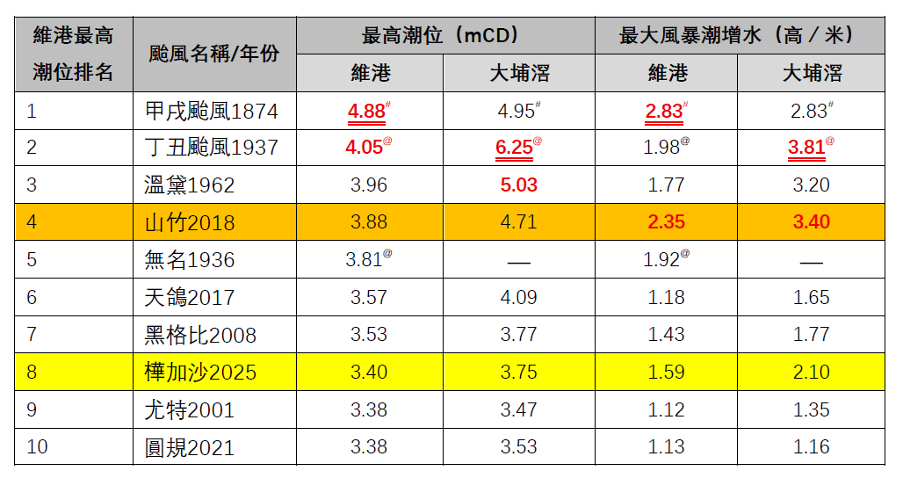

「樺加沙」為香港帶來的影響比預期低的第三個原因,就是風暴潮也比預期低了不少。香港天文台原本預測風暴潮所帶來的增水約 2 米,最高潮位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 至 4 米(即 3.5-4.0 mCD),而吐露港潮位更可達 4-5 mCD。這是相當於「天鴿」、「山竹」甚至「溫黛」級別的水位高度(圖 8)。但最終「樺加沙」帶來的風暴潮分別為 3.40 mCD(維港)和 3.75 mCD(吐露港),在歷年的維港最高潮位排名榜僅佔第 8 位。其中一個重要原因,是「樺加沙」最接近香港的時間約在 9 月 24 日早上 6 時前後,而當天的漲潮則出現在早上 11 時,天文潮位為 2.0-2.1 mCD。倘若「樺加沙」遲數小時才最接近香港,與漲潮時間重叠,其最高潮位分別可達 3.59 mCD(維港)和 4.2 mCD(吐露港),這便可超越「天鴿」的最高潮位。

(來源:香港天文台)(# 代表電腦模擬結果;@ 代表利用肉眼參考潮汐桿而估計

另外一個令「樺加沙」帶來的風暴潮不似預期的重要原因,亦與香港只是受到「樺加沙」外眼壁邊皮擦過有關。風暴潮的高度取決於颱風大風區的範圍、風力和移動方向與海岸綫的交角等因素。「樺加沙」外眼壁邊皮擦過香港對這三個因素都不利。相反,「山竹」外眼壁的最強風力區正好籠罩香港(參閱圖 4 ),因此加强了上述三個因素,為香港帶來了有史以來第二高的風暴潮增水和第四高的潮位(圖 8 )。

驚濤駭浪

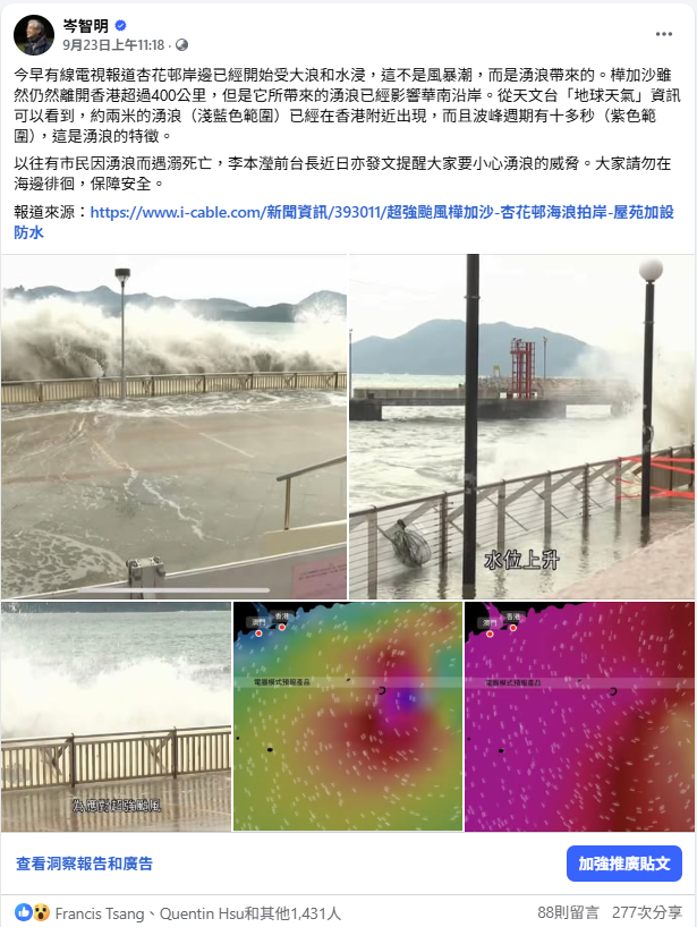

這裏我用「驚濤」和「駭浪」,是指「樺加沙」帶來的「湧浪」和「越堤浪」。在 9 月 23 日上午,當「樺加沙」還在香港 400 公里之外,當時還是 3 號風球,但强勁的湧浪已不知不覺間到來。筆者打開電視新聞報道,看見杏花邨海傍已翻起巨浪,新聞報道員卻沒有作任何解説,深感不妙!於是便馬上在社交媒體提醒大家要提防湧浪的危險(圖 9)。可惜,到下午就收到新聞報道有一家大細在柴灣的一道防波堤觀浪時墮海,幸好得到在場的漁民及時救起,大步檻過!這個「驚濤」凸顯湧浪的危險性,天文台同事經常苦口婆心提醒大家要特別小心!特別是當颱風還在遠處,天氣還相對穩定,甚至仍然風和日麗的時候,以往曾數次出現市民在岸邊被湧浪捲走而死亡的個案。看來,我們還需要加倍努力做更多的公衆教育!

至於「駭浪」,就當然是影響多區的「越堤浪」,雖然「樺加沙」的風暴潮水位不及「山竹」和「天鴿」,原本已經因風暴潮而上升的海水,叠加上暴風至颶風所產生的浪,在接近海岸邊時因海床變淺而出現後浪推前浪的效應,令海浪升高繼而越過海堤進入內陸,這就形成「越堤浪」。我住所附近的將軍澳海濱長廊便是其中一個屢次受「越堤浪」衝擊的地點⋯⋯ 先有「天鴿」,再有「山竹」,今年又來了「樺加沙」。在「山竹」之後當局於海濱長廊外圍加建了約 1 米高的防浪墻,似乎能夠有效減低了「樺加沙」的「越堤浪」對單車徑的破壞(圖 10),但對於近海的餐廳商鋪,卻顯得不足。

筆者在「樺加沙」來臨前特意在將軍澳海濱長廊一帶進行觀察,發現當局已在主要出入口設置沙包、水馬和擋水板;但餐廳商鋪卻各施各法⋯⋯ 有商鋪只在玻璃大門貼上膠紙、有餐廳在大門前加裝 1 米多高的擋水板;亦有餐廳安裝厚木板把大門完全密封(圖 11 中的 C 區)。結果,只在玻璃大門貼上膠紙的餐廳大部分都被越堤浪摧毀,只有一間在稍高位置的餐廳能幸免於難(圖 11 中的 A 區);加裝了 1 米多高擋水板的幾間餐廳因未能完全遮擋大門也無一倖免(圖 11 中的 B 區);只有安裝了厚木板的餐廳能基本上安然無恙,事後發現店舖内只有大概幾寸積水,負責人把積水抽乾後便可以馬上恢復營業。

從以上觀察,筆者做了一些基本評估,發現被「越堤浪」摧毀的店鋪(圖 11 中的 A 及B 區)只距離岸邊約 25 米,而在 C 區的店鋪雖然離開岸邊約 130 米,依然有海水湧入。筆者希望這些數據可以幫助當局為受「越堤浪」影響的區域更有效地設計額外的防浪設施,以及在未來的「海岸管理計劃」中更好地規劃海邊的民居、商鋪和其他設施,與海邊保持足夠的距離,進一步減輕在未來可能會出現的「越堤浪」衝擊。

(來源:筆者修改自 Google 地圖)

總結

經過「天鴿」、「山竹」和「華加沙」三個超强颱風的吹襲,大家已經纍積了一定的經驗,可以為未來再會出現的類似情況作出準備。香港能夠避過這三劫,除了能經一事長一智提前做好防災部署,主要還是有賴上天高抬貴手,令「天鴿」和「樺加沙」過門不入,以及讓「山竹」先在呂宋島登陸令其威力大減。但香港是否永遠都會是福地?未來可以出現的情景有多惡劣?筆者後續會為大家介紹。

岑智明先生參與創作的天文科普漫畫 — 《CMS 天文調查隊》最新第 4 期 -百年燈塔・最後星願,已經出版,歡迎到到各大書店,或 Playit.hk 網店購買。