筆者今期與 劉啓漢 和 陸恭蕙 教授一同撰文,對《經濟學人》近日發表題爲《中國的空氣質量改善加速了全球變暖》的文章作出澄清和反駁。

劉啓漢教授 簡歷 (按此)

劉啓漢教授 是香港科技大學唐君遠環境科學教授和環境及可持續發展學部主任。劉教授畢業於香港中文大學,取得物理學學士,之後往加拿大英屬哥倫比亞大學及美國普林斯頓大學進修,先後取得物理學碩士和大氣及海洋科學哲學博士。回港後受聘於香港科技大學至今。

陸恭蕙教授 簡歷 (按此)

陸恭蕙教授 於 2012-2017 年時任香港環境局副局長,並於 1992 年至 1997 年和 1998 年至 2000 年期間擔任立法局及立法會議員。她是前民權黨主席及創辦人,思匯政策研究所創辦人及保護海港協會主席。現任香港科技大學環境及可持續發展學部首席發展顧問和訪問教授。

對《經濟學人》文章的澄清

《經濟學人》(The Economist)在 2025 年 11 月 3 日,以聳動標題指稱《中國的空氣質量改善加速了全球變暖》“China’s air-quality improvements have hastened global warming”(圖 1),此說法雖部分基於科學現象,卻忽略了整體背景與公共利益的重大意義,必須予以澄清!

(來源:https://www.economist.com/special-report/2025/11/03/chinas-air-quality-improvements-have-hastened-global-warming)

上述標題的物理機制雖然是不爭的科學事實,《經濟學人》的文章卻忽略了改善空氣質量的舉措具有重大意義 —— 中國正在進行世界上最艱鉅的轉型工程之一:通過改善空氣質量來保護公眾健康,同時實現經濟脫碳。

成功被誤讀為問題

這篇文章,暗示中國非常成功的清潔空氣措施,在某種程度上造成了新的氣候問題。事實上,事實恰恰相反。

中國在 2013 年「空氣末日」後發起的「霧霾戰爭」帶來了巨大的公共衛生效益。 根據官方報告(中國日報,2024 年),全國平均 PM2.5(細顆粒物)濃度已從 2013 年的約 63 微克/立方米降至 2020 年的約 33 微克/立方米(圖2)。芝加哥大學能源政策研究所的獨立評估表明,這場「霧霾戰爭」已經使中國主要城市的平均預期壽命延長了數年(芝加哥大學能源政策研究所,2023)。 將這樣的成就誤解為問題,不僅曲解事實,也貶低了這場全球規模最大的環境健康行動。我們必須爲此作出澄清和反駁!

文章還忽略了中國同時進行能源體系轉型!中國承諾力爭二氧化碳排放於 2030 年前達到峰值,並努力爭取 2060 年前實現碳中和。作為兌現 2020 年在聯合國大會上作出此承諾(圖 2)的核心部分,中國在可再生能源裝機容量方面處於世界領先地位,目前已超過 1,889 GW 的 水力能、太陽能、風能(圖 3)和生物質能 (國家能源局,2025 年)。中國還在電氣化交通、儲能、能源效益、清潔燃料和綠色金融機制方面投入巨資。與工業化國家在經濟發展和致富後淨化空氣不同,中國正在同時追求清潔空氣和低碳增長,這是一條更艱難但更負責任的道路。

中國承認自己是世界上最大的碳排放國,排放量約佔全球排放量的 28%。但這規模可能會產生誤導。中國人口是美國的 4 倍,但人均二氧化碳排放量遠低於美國,約為每人 8 噸二氧化碳,而美國為每人 14 噸。

中國的總排放量與美國較高的人均碳足跡形成鮮明對比,長期以來一直加劇全球氣候談判的緊張局勢。這個問題在巴西貝倫舉行的 「COP30 氣候談判」中再次凸顯 —— 中國代表在會上認為,在分配氣候行動責任時,必須考慮人均排放量、發展階段和人口規模,以回應美國代表強調中國作為世界最大排放國的地位。

真正的科學信息

氣溶膠與地球表面溫度之間的物理關係是真實存在的,但不應被誤解,甚至被誤用。清潔空氣後的暫時變暖,凸顯了污染驅動的降溫,是一種危險的幻覺 —— 空氣污染導致每年有數百萬人過早死亡。 世界衛生組織估計,空氣污染每年導致全球約 700 萬人死亡!任何社會都不能為了在脫碳上爭取時間而毒害自己的人民。

硫酸鹽的短暫冷卻作用,無法抵消二氧化碳的持續和累積變暖。去除硫酸鹽並沒有產生新的暖化 —— 相反,這揭示了原來早已存在的暖化 。《經濟學人》的這種論調,無異於指責摘下眼罩會 “加速” 危險的到來 —— 説法荒謬而危險!

唯一負責任的前進道路,是透過發展再生能源、提高能源效率和碳定價等努力加速全球減碳,從而使清潔空氣和氣候穩定共同推進。

地球工程:謹慎處理,共同處理

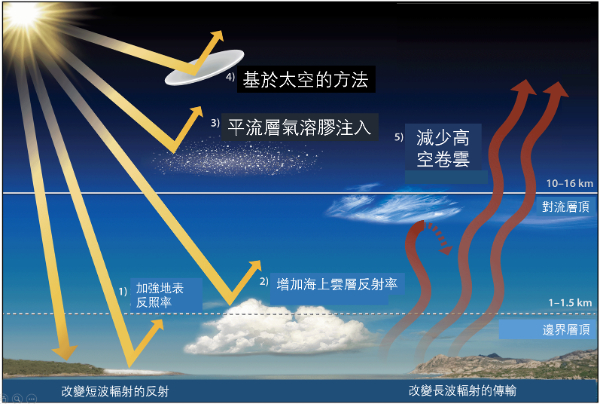

這篇文章最後提到「地球工程」(geoengineering)(圖 4),這涉及一個具有巨大影響的問題,但文章沒有充分強調其風險。

「地球工程」如平流層氣溶膠注入等技術可能會改變降雨模式、擾亂季候風,或無意中冷卻某些地區,同時令其他地區乾旱。這種全球規模的干預絕不能是單方面的。世界無法承受在氣候操縱問題上做出大膽的單極決定。

任何關於「地球工程」的討論,都必須在《聯合國氣候變化框架公約》和《生物多樣性公約》等國際公認的框架下,通過謹慎、透明和基於科學的多極對話進行 。如果考慮的話,這些方法必須補充而不是取代碳中和或負碳策略,例如深度脫碳、碳去除和碳定價。

最重要的是,他們必須謹慎行事,並徵得集體同意,因為它們的後果是複雜且難以逆轉的。

總結:更公平的解讀

中國的環境政策體現了對清潔增長(clean growth)的承諾,以保護其公民,同時為實現長期全球氣候目標做出貢獻。 公平的解讀應該承認這是一個困難的平衡,而不是利用片面的大氣化學混淆視聽。

真正的信息應該很明確:中國在清潔空氣方面的成功體現了負責任的轉型,並提醒世界必須加速全球脫碳,讓清潔空氣和穩定氣候共同推進。

岑智明先生參與創作的天文科普漫畫 — 《CMS 天文調查隊》最新第 4 期 -百年燈塔・最後星願,已經出版,歡迎到到各大書店,或 Playit.hk 網店購買。