今年 7 月 20 日,香港遭受颱風「韋帕」吹襲,令香港天文台發出 21 世紀第 5 個十號颶風信號,這也是自 1946 年以來天文台發出的第 18 個十號風球。幸好「韋帕」在香港造成的人命傷亡和財物破壞不大。

「韋帕」的風力

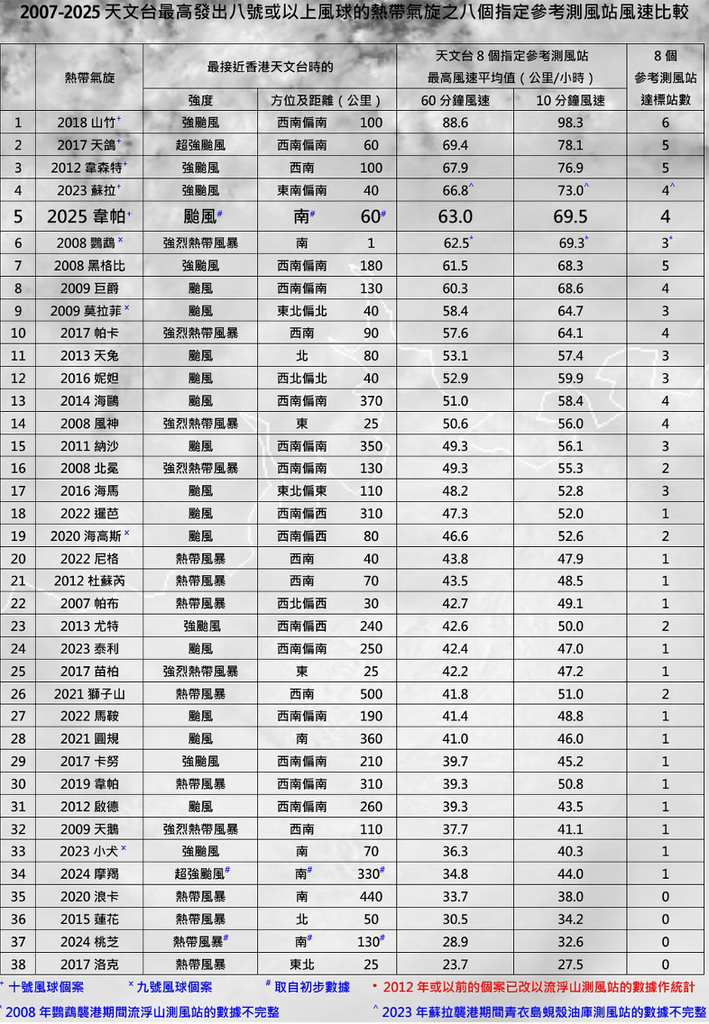

一些朋友都說「韋帕」的風力偏低,民間氣象組織「香港地下天文台」更製作了自 2007 年以來 8 號風球或以上的熱帶氣旋平均風力排名表(圖 1)。排名是根據天文台指定的八個參考測風站的平均風速所計算。從(圖 1)可見,「韋帕」排名第五,為 21 世紀 5 個十號風球中平均風力最弱的一個,比「山竹」所帶來的平均風力足足低約三成。

為了進一步分析「韋帕」的風力問題,筆者利用天文台發放的風速和風暴潮資料,結合《香港地方志》的颱風災害資料,製作自 1946 年起引致發出十號颶風信號的颱風為香港不同地方帶來的風力和最高潮位,及其所引致的死亡人數,以作綜合比較(注:韋帕的風速為初步估算,最終數據有待天文台公布)。

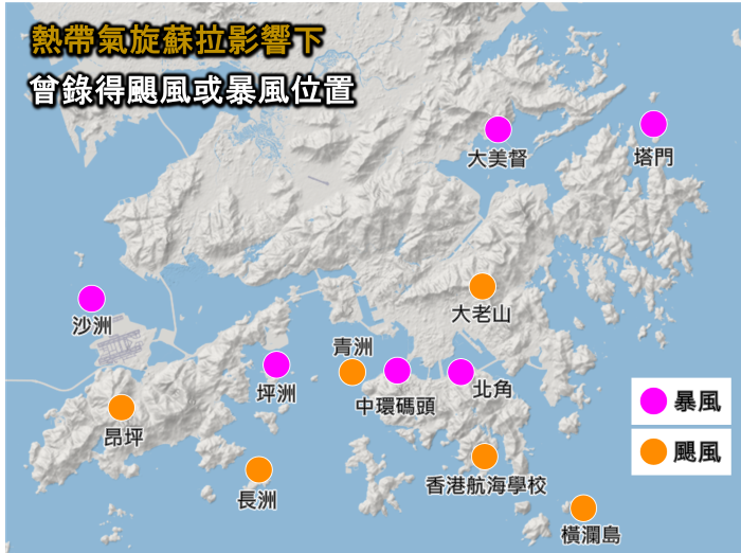

筆者在(圖 2) 中將最高和最低值,分別以紅色和藍色標示 —— 有雙底線的是最高/最低值,沒有雙底線的是第二最高/最低值。可見「韋帕」在九龍市區(京士柏和啓德)的 60 分鐘平均風速是歷年最弱,這與朋友的觀感一致。但是,若果我們看離岸島站(長洲和橫欄島),韋帕所帶來的風速卻處於中游位置,不是最弱。而天文台在「天氣隨筆」網誌所提供的最高 10 分鐘持續風力分佈更顯示,港島市區(中環碼頭和北角)曾錄得暴風風力(圖 3),與 2023 年「蘇拉」所帶來的風力分佈接近(圖四)。這情況亦與「韋帕」所帶來的東南風較東北風弱有關⋯⋯只是九龍區因地形屏蔽了東北風而沒有感受到最強的風力。

政府在 7 月 20 日當天公布,總共收到 711 宗塌樹報告,雖然這只是初步資料,但相比「韋森特」、「天鴿」和「蘇拉」數以千計的塌樹數目(分別為 8,800、5,300 及 3,000 多宗)仍屬偏低,更與「山竹」的六萬多宗塌樹數目相距甚遠。原因無它:「韋帕」的强度只屬颱風級別,對香港的影響比更強的「山竹」、「天鴿」和「韋森特」較弱是非常合理的。而超強颱風「蘇拉」則在接近香港時減弱迅速,因此影響亦有限。

歷年十號風球的比較

溫黛

基於香港天文台所公佈二戰後的 18 個十號風球的數據(圖 2),最強和為香港造成最嚴重災害的,莫過於 1962 年的超強颱風「溫黛」—— 她除了為香港帶來二戰後最高的風速紀錄(大老山最高 60 分鐘平均風速 189 km/h;大老山最高陣風 284 km/h;天文台總部最高 60 分鐘平均風速 133 km/h;天文台總部最高陣風 259 km/h),更帶來非常高的風暴潮水位(維多利亞港最高潮位 3.96 mCD;吐露港最高潮位 5.03 mCD;mCD = metre above Chart Datum海圖基準面以上(米))。高風速加上高風暴潮水位,引致 183 人死亡或失蹤⋯⋯沙田區尤其白鶴汀村遭受風暴潮衝擊而受害最大。這是二戰後香港死傷最嚴重的颱風。

山竹

雖然 1983 年的強颱風「愛倫」在橫瀾島和長洲都帶來自 1946 年以來最高 60 分鐘平均風速,但若果我們把風暴潮的影響一併考慮,就可以判斷超强颱風「山竹」才是二戰後僅次「溫黛」的最强颱風。它除了在橫瀾島和長洲帶來自 1946 年以來第二高 60 分鐘平均風速之外,它更令當時正在清水灣測試的天文台自動測風站錄得高達每小時 191 公里的 10 分鐘平均風速,這相信是天文台自 1980 年代開始在香港安裝自動氣象站以來的近地面最高紀錄。因颶風或暴風的影響,香港有多棟大廈的玻璃幕墻及玻璃窗被摧毀。「山竹」亦在維港和吐露港帶來自「溫黛」以來的最高風暴潮水位(維港最高潮位 3.88 mCD;吐露港最高潮位 4.71 mCD),令多區沿岸低窪地區被淹浸,沿岸設施遭受不同程度的破壞。香港因「山竹」的吹襲,引致約 46 億港元的直接經濟損失。幸好,香港的防災預警系統的進步和現代化基建大大減低了傷亡—— 香港沒有因「山竹」的吹襲而出現死亡個案。這也適用於其它在 21 世紀為我們帶來十號風球的 4 個颱風(「韋森特」、「天鴿」、「蘇拉」及「韋帕」)。

風暴潮的「假潮效應」

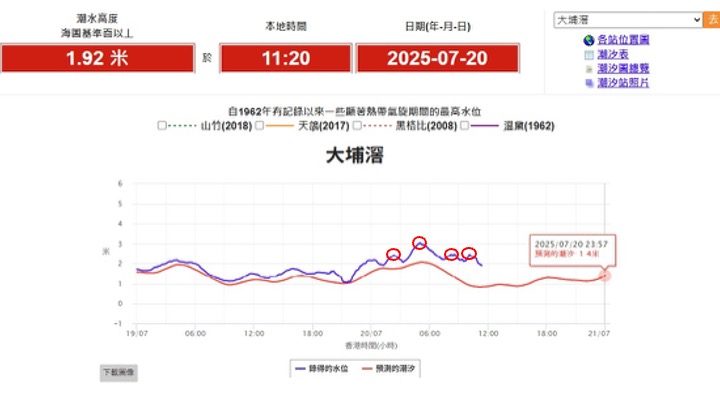

筆者在 7 月 20 日「韋帕」吹襲香港期間,留意到大埔滘潮汐站的潮水高度出現 2 至 4 小時周期性的變化(圖 5 中紅圈),相信這是「假潮效應」(Seiche Effect)的結果。幸好當天並非天文大潮日子,颱風接近時潮水亦相對較低,「韋帕」的强度也比較「溫黛」和「山竹」弱,因此在吐露港最高風暴潮增水只有約1.5 m,最高潮位只有約3 mCD;如果有5 mCD或以上的潮位(溫黛5.03 mCD;山竹4.71 mCD),再加上假潮效應會對吐露港沿岸造成重大威脅。

「假潮效應」是由於風和氣壓的變化導致局部水域產生水體堆積,在重力作用下水域兩端水位交替升降(圖 5 中紅圈所示),從而形成駐波(Standing Wave)。吐露港型似一個袋,只在東北面有一個峽窄的入口—— 赤門海峽(圖 6)。當猛烈的東北風吹襲香港,便會將海水從大鵬灣經過赤門海峽推入吐露港,海水堆積起來成為風暴潮,淹浸沿岸低窪地區。

假若潮水高度因風暴潮升至6 mCD,在兩小時後退至 4 mCD,又在兩小時之後回升至 5 mCD;當第一波高潮過後,一般人可能會以爲威脅已過,卻隨後再來一次:這第二波高潮可以把沒有準備的市民甚至救災人員冲走!在「溫黛」吹襲時,我們都見過這種潮水高度以約 3 至 4 小時周期震動的情況。「假潮效應」不但會帶來多次風暴潮洪峰,對沒有準備的市民構成危險,它更會產生海岸侵蝕,對沿岸設施造成更嚴重的破壞。

總結

從「韋帕」的吹襲說起,我們回顧了二戰後 18 個為我們帶來十號風球的颱風,發現超强颱風襲港加上風暴潮最具威脅,亦為香港帶來最嚴重的人命傷亡和經濟損失。因此,我們應該以史爲鑒,在未來需要特別關注超强颱風吹襲香港所帶來的嚴重威脅,並加以防範風暴潮災害,特別是可以出現在吐露港的假潮效應。

岑智明先生參與創作的天文科普漫畫 — 《CMS 天文調查隊》最新第 4 期 -百年燈塔・最後星願,已經出版,歡迎到到各大書店,或 Playit.hk 網店購買。